Comprendre la greffe de cornée et le risque de rejet

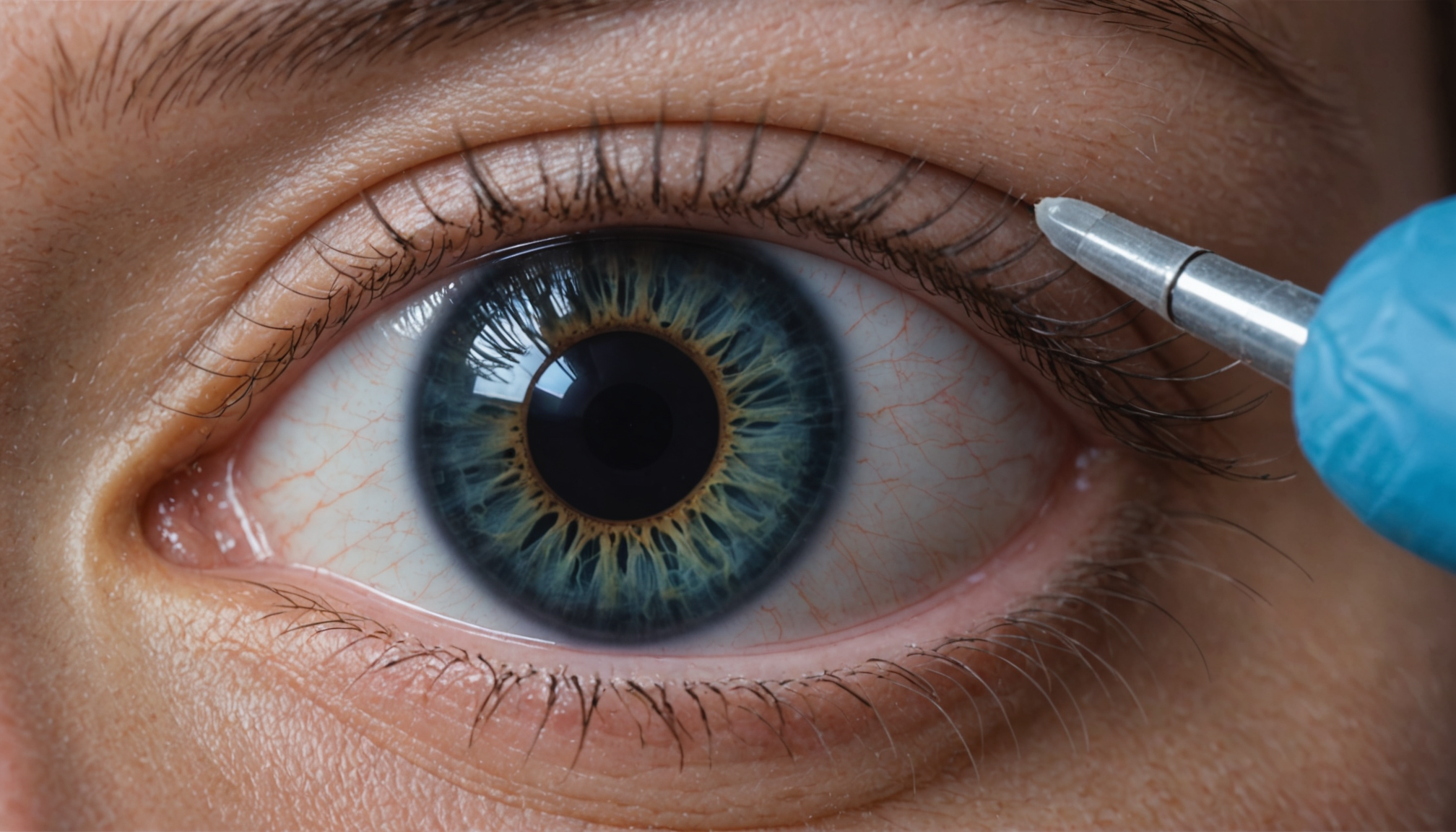

La greffe de cornée, également connue sous le nom de kératoplastie, est une intervention chirurgicale essentielle visant à restaurer la transparence et l’intégrité de la cornée, une partie cruciale de l’œil. Elle est souvent pratiquée sur des patients souffrant de maladies cornéennes avancées, de traumatismes ou d’opacités cornéennes. Lors de cette intervention, la cornée endommagée est remplacée par un greffon provenant d’un donneur compatible.

Un des défis majeurs de la greffe de cornée est le risque de rejet immunitaire, une réaction de défense de l’organisme contre le greffon perçu comme étranger. Ce rejet peut survenir en raison de la présence d’alloantigènes sur les cellules du greffon, entraînant ainsi une réaction inflammatoire. Il est important de noter que, même si la cornée est particulièrement privilégiée en matière de transplantation en raison de son manque de vascularisation, elle n’est pas complètement à l’abri des réactions de rejet.

Le rejet peut se manifester par plusieurs symptômes, notamment une diminution de l’acuité visuelle, une douleur, une rougeur de l’œil et un œdème cornéen. Il a été rapporté que 10 à 18 % des greffes transfixiantes peuvent développer un rejet aigu, qui est souvent difficilement réversible. Le management de ces rejets nécessite une attention particulière et un suivi rigoureux.

Il convient également de souligner que le succès à long terme d’une greffe de cornée repose sur une surveillance post-opératoire minutieuse, associée à des traitements préventifs. Des données indiquent que plus de 85 % des rejets se produisent dans la première année suivant l’opération, faisant de cette période un moment critique pour le patient.

Les mécanismes du rejet de greffe de cornée

Le rejet de greffe de cornée est principalement dû à l’activation des lymphocytes T qui reconnaissent les antigènes étrangers présents sur les cellules du greffon. Ce processus immunitaire déclenche une cascade de réactions inflammatoires, entraînant des dommages aux cellules endothéliales, qui sont vitaux pour le fonctionnement de la cornée. Cette réaction immunitaire peut conduire à une nécrose ou à une apoptose des cellules endothéliales, ce qui peut finalement aboutir à une opacification de la cornée.

Les anticorps et les cytokines libérées par cette réponse immunitaire provoquent une infiltration des cellules inflammatoires dans le greffon, d’où la nécessité de traiter rapidement toute réaction suspectée afin de préserver la transparence et la fonction du greffon. Il est donc primordial de reconnaître les signes d’un rejet au plus tôt, ce qui souligne l’importance d’un suivi régulier avec des consultations régulières.

Les facteurs de risque liés au rejet

- Antécédents de rejet : Un patient ayant déjà connu un rejet dans le passé est plus susceptible d’en présenter un nouveau.

- Présence de vaisseaux sanguins sur la surface cornéenne : Plus il y a de vaisseaux, plus le risque de rejet est élevé.

- Anomalies de la surface oculaire : Des conditions telles que l’insuffisance de cellules souches limbiques peuvent augmenter le risque.

- Proximité du greffon au limbe : Les greffes situées à moins d’un millimètre de cette zone sont plus à risque.

Comprendre ces facteurs de risque est crucial pour définir des stratégies de prévention et de gestion du rejet, et peut aider à personnaliser le traitement préventif selon le profil du patient.

Stratégies de prévention du rejet de greffe de cornée

Prévenir le rejet d’une greffe de cornée repose sur plusieurs stratégies efficaces. Une approche multimodale est souvent nécessaire, alliant traitements pharmacologiques et vigilance clinique. Les traitements préventifs sont généralement classés en deux catégories: ceux destinés aux patients à risque normal et ceux destinés aux patients à risque élevé.

Pour les patients sans facteurs de risque identifiables, un traitement local sous forme de gouttes oculaires de corticostéroïdes est le plus couramment utilisé. Ces médicaments aident à contrôler l’inflammation et à diminuer la réponse immunitaire dans la région du greffon. Typiquement, des protocoles impliquent des applications fréquentes de dexaméthasone dans les jours suivants l’opération, suivis d’une réduction progressive de la dose.

- Administration initiale : Dexaméthasone instillée plusieurs fois par jour pendant le premier mois.

- Réduction progressive : Diminuer la fréquence des instillations sur plusieurs mois, généralement jusqu’à un an.

Pour les patients présentant des facteurs de risque élevés, il est important d’ajouter des traitements immunosuppresseurs complets en complément des corticostéroïdes locaux. Ces traitements peuvent inclure des molécules comme la ciclosporine A ou le tacrolimus, administrés soit par voie locale, soit par voie systémique. Cela doit se faire dans un cadre clinique étroitement surveillé, avec un suivi régulier pour détecter rapidement toute réaction indésirable.

Choix des médications pour la prévention

La sélection des médicaments pour la prévention du rejet s’appuie sur le profil clinique du patient. Les corticostéroïdes restent la pierre angulaire du traitement préventif, mais leur efficacité peut être optimisée par l’ajout d’autres agents immunosuppresseurs. Voici un tableau récapitulatif des options thérapeutiques :

| Type de traitement | Mécanisme d’action | Utilisation courante |

|---|---|---|

| Corticostéroïdes (Dexaméthasone) | Diminution de l’inflammation et de la réponse immunitaire | Traitement local lors de la greffe |

| Ciclosporine A | Inhibition des lymphocytes T | En cas de risque élevé de rejet |

| Tacrolimus | Inhibition des lymphocytes T | Souvent utilisé par voie systémique pour des risques élevés ou en combinaison |

Ce tableau illustre les choix thérapeutiques en fonction du profil du patient et de son risque associé au rejet, rendant ainsi la gestion post-opératoire plus personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques de chaque individu.

Surveillance post-opératoire et détection précoce des rejets

Une fois la greffe réalisée, la surveillance post-opératoire joue un rôle crucial dans la prévention et la gestion du rejet. Il est fondamental que les patients soient conscients des signes et des symptômes qui peuvent indiquer un rejet afin d’agir rapidement. Les patients doivent être bien informés et motivés à prendre soin de leur santé visuelle.

Les signes d’un rejet à surveiller

Il importe que chaque patient sache identifier les signes avant-coureurs d’un rejet afin d’initier rapidement un traitement. Voici une liste non exhaustive des symptômes clés :

- Rougeur de l’œil ou hyperhémie conjonctivale

- Sensation de gêne ou de douleur

- Augmentation de la sensibilité à la lumière (photophobie)

- Une baisse soudaine de la vision

- Un œdème visible au niveau du greffon

Ces signes doivent être pris au sérieux, et les patients doivent se diriger vers leur ophtalmologiste pour évaluer la situation. L’auto-surveillance pour ces symptômes est une compétence que chaque patient doit acquérir, car cela peut faire une différence significative dans la gestion des complications postopératoires.

Importance des consultations régulières

La nécessité de consultations régulières ne peut pas être sous-estimée. Ces visites permettent aux ophtalmologistes d’évaluer de manière proactive la santé du greffon et d’identifier tout changement précoce qui pourrait présager d’un rejet. Le suivi peut inclure des examens cliniques approfondis, des mesures de l’épaisseur cornéenne (pachymétrie) et des tests de vision.

Une bonne communication entre le patient et l’équipe médicale est essentielle pour assurer la compréhension des mécanismes du rejet et renforcer l’adhésion à la thérapie préventive. Cet échange sera bénéfique pour comprendre les raisons d’une éventuelle échec du greffon et ajuster les traitements préventifs en conséquence.

| Éléments du suivi post-opératoire | Fréquence |

|---|---|

| Contrôle visuel | Mensuel pendant la première année |

| Évaluation de l’épaisseur cornéenne | Trimestriel |

| Examen de l’état du greffon | Bimensuel |

Ce tableau de suivi propose une structure commune qui doit être adaptée à chaque patient. Cette approche personnalisée aide à maximiser les chances de succès de la greffe tout en minimisant les risques associés au rejet.

Traitements curatifs en cas de rejet

Malgré tous les efforts de prévention, il est possible que certains patients connaissent un rejet de greffe de cornée. L’existence de traitements curatifs est donc essentielle. Le traitement du rejet nécessite une réaction rapide, car le temps est un facteur critique pour la réversibilité de l’épisode.

Éléments du traitement curatif

Lorsqu’un rejet est diagnostiqué, plusieurs options thérapeutiques sont disponibles. Le traitement des rejets repose principalement sur :

- Corticostéroïdes locaux : Les collyres de forte puissance doivent être administrés dès que le rejet est suspecté.

- Corticostéroïdes généraux : Ils sont souvent nécessaires lors d’épisodes de rejet aigus en raison de leur efficacité.

- Surveillance étroite : Les patients doivent être étroitement surveillés pour évaluer la réponse au traitement et adapter les doses si nécessaire.

Le succès de ces traitements dépend également de une détection précoce. Ainsi, les patients doivent être éduqués sur les signes avant-coureurs afin d’acquérir la vigilance nécessaire pour agir rapidement. Il est aussi judicieux d’avoir une discussion active sur les mesures à prendre si des symptômes apparaissent.

Anticipation des complications éventuelles

Les complications des traitements doivent également être prises en compte. En effet, les corticostéroïdes peuvent avoir des effets secondaires systémiques tels que l’augmentation de la pression intraoculaire. Le suivi doit donc intégrer une évaluation de ces risques par des contrôles réguliers.

Les stratégies pour anticiper ces complications peuvent inclure :

- Réalisation d’examens réguliers de la pression oculaire

- Surveillance des signes d’infection résultant de la manipulation des collyres

- Éducation des patients sur les risques d’accoutumance aux corticostéroïdes

Cela nécessite une collaboration constant entre le patient et l’équipe médicale, garantissant ainsi une prise en charge plus sereine et héroïque.